浅漬けで腸活

~腸の健康はカラダの健康~

『腸』というのは体全体の健康の要所であり、ウイルスや細菌などの悪いものを体に入れないようにする最終防衛ラインです。

腸は食物から摂った栄養素を効率よく吸収して、全身に送り届ける働きをしています。

加えて、腸はビタミン類、免疫抗体、ホルモンなど、生きる上で欠かせないものを作り出しています。

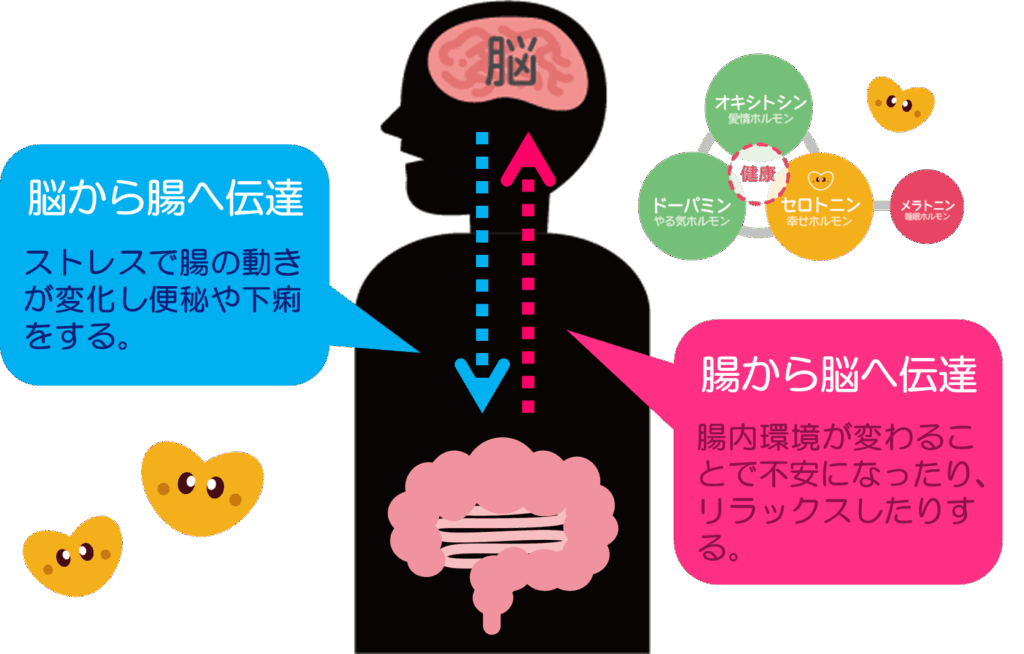

さらに、心の安定を保つ上でも、腸の働きが大きく関わっていることが、最新の研究によって分かってきました。

腸は第二の脳

腸活とお漬物

発酵食品とは、乳酸菌や酪酸菌・酵母菌・麹菌などの働きによって、食材の味や栄養価が高められたものです。

発酵するという化学反応の間に、善玉菌のエサになる乳酸菌や酪酸菌などの良い働きをしてくれる菌が増えているため、私たちの腸にも良い食べ物です。

発酵食品に含まれるこうした善玉菌は、残念なことにほとんど調理の過程で加熱されたり、食べた後に胃酸によって、大腸に届く前にほとんど死んでしまいます。

しかし、死菌でも善玉菌のエサになることで腸内環境を整えてくれます。麹菌は生きたまま腸に届きます。

善玉菌の中でも最も重要な役割をする酪酸菌は、多くの発酵食品の中でも唯一ぬか漬けの中にのみ含まれています。

発酵食品には、漬物、納豆、かつお節、味噌、しょうゆ等の日本古来から食べられているものと、海外由来のヨーグルト、チーズ、キムチ、メンマ、ナタデココ等があります。日本には昔から、漬物をはじめかなりの種類の発酵食品があり、腸内フローラの状態は、日本人と海外の人とでは、菌の種類や割合なども異なると言われています。これは、普段から食べているものが大いに影響していると考えられ、世界でも有数の長寿国である日本人の腸内フローラは、世界からも注目されています。

乳酸菌は、そのものが善玉菌として働けるが定着は困難な為、毎日食べることが重要です。

動物由来乳酸菌と植物由来乳酸菌

日本人は昔から漬物から乳酸菌を摂取してきました。それが「植物由来乳酸菌」です。乳製品に含まれるのは「動物由来乳酸菌」で、これは一定の温度や環境のもとでしか発酵しないデリケートな菌です。それに対して植物由来乳酸菌は、低温で塩分が高く、他の微生物が混在するような過酷な環境でも発酵することができる強靭な菌なのです。

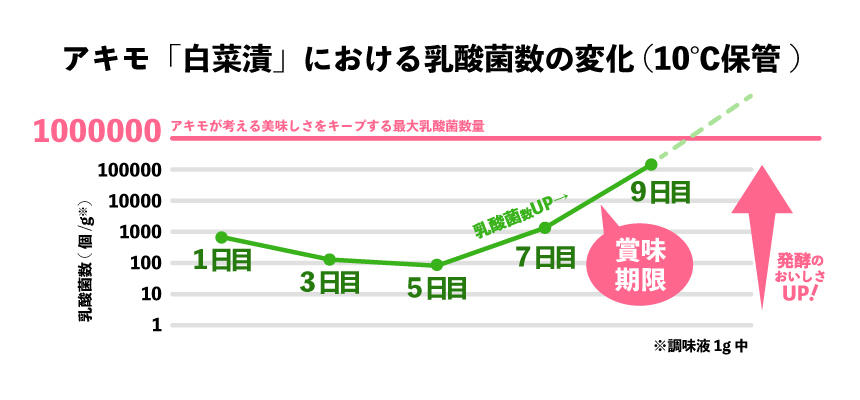

アキモの白菜漬には、植物由来乳酸菌がしっかり存在することが、大学との研究の結果で明らかになっています。

アキモの基礎研究では、低温環境下で徹底した衛生管理の下でつくられた『白菜漬』は昔ながらの漬物と同じ発酵過程を経る「発酵食品」であることを明らかにし、冷蔵庫保管中のアキモ『白菜漬』に含まれる乳酸菌数を計測したところ、緩やかに乳酸菌が増殖することを確認できました。

食物繊維とパントテン酸

腸活の中で重要なのは腸の『ぜん動運動』を促すことです。ぜん動運動が起こると分泌される『ムチン』をエサに、善玉菌が増えていきます。

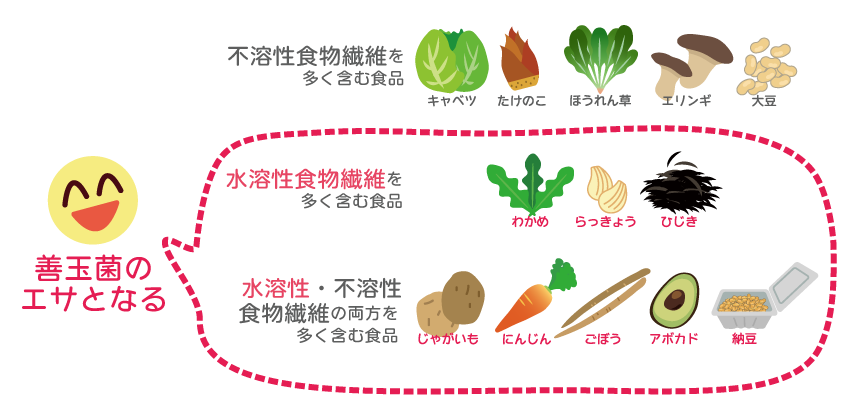

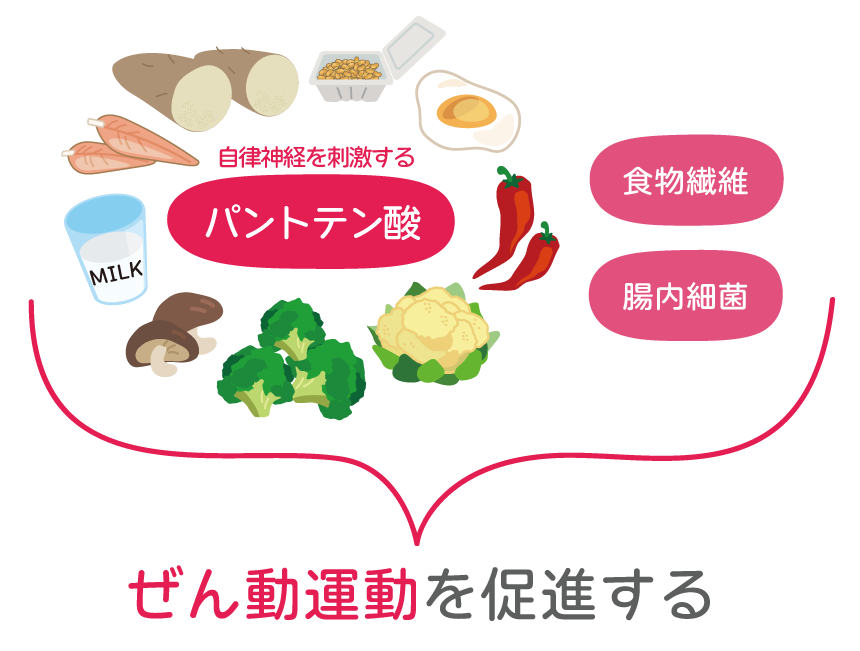

食物繊維は水溶性と不溶性に分けられ、食物繊維を摂る事で腸のぜん動運動を促進し、水溶性食物繊維は善玉菌のエサとなります。

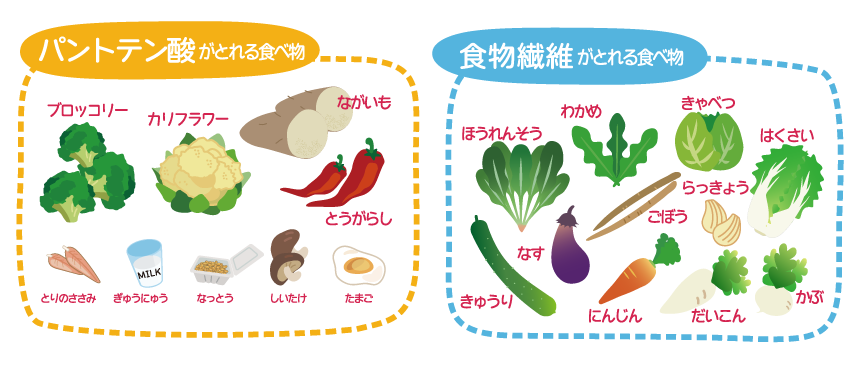

パントテン酸には自律神経を刺激して、ぜん動運動を促進する作用があります。

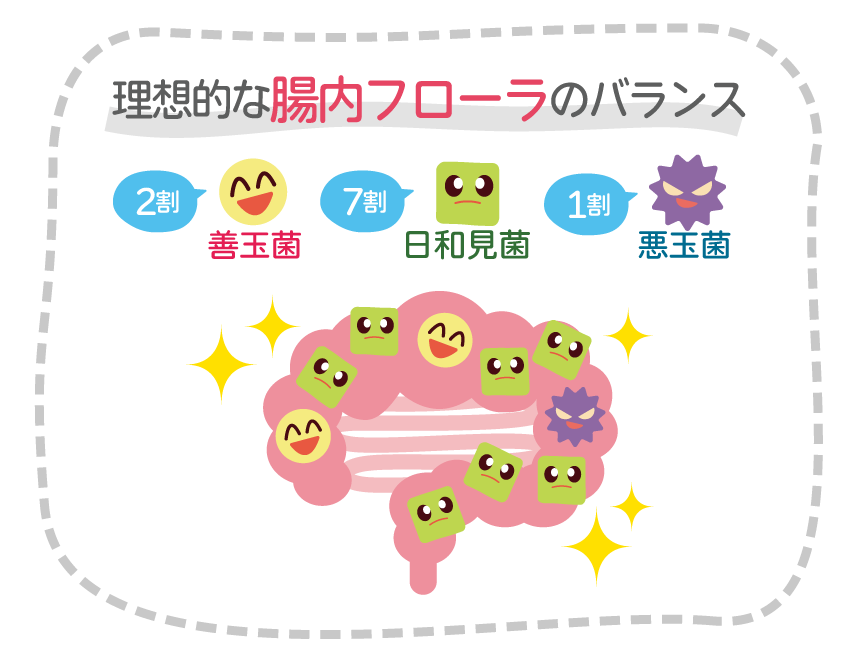

腸内細菌

腸内細菌は、善玉菌・悪玉菌・日和見菌の3種類に分けられ、全身の健康に大きく関わっています。

【善玉菌】

善玉菌の代表的な菌にはビフィズス菌・乳酸菌・酪酸菌などが挙げられます。

野菜や果物に含まれる水溶性食物繊維などをエサとして食べて、代謝して短鎖脂肪酸という物質を出します。

短鎖脂肪酸を作る以外にも、ビタミンB1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチンなど8種類のビタミンB群と、ビタミンKを作っています。

【悪玉菌】

悪玉菌というのは何が悪いのでしょうか。ウェルシュ菌やボツリヌス菌は、下痢・嘔吐などの激しい食中毒症状を引き起こす悪玉菌の代表です。硫化水素やインドールといった、悪臭を放つガスを発生する悪玉菌もいます。

食べる量が多すぎたり、消化が悪い加工がされているタンパク質を摂取したりすると、タンパク質が分解されずに大腸まで届いてしまいます。このように大腸までやってきた肉類の残りカスなどのタンパク質は、悪玉菌の大好物です。悪玉菌の増殖により、便やおなら、体臭などが臭くなります。そのガスが腸から体内に吸収されて皮膚に届くと肌荒れになってしまいます。

悪玉菌は匂いだけでなく、発癌性毒素も産出します。実はその毒素が大腸がんの原因になっているのではないかという事がわかりつつあります。悪玉菌が元気に活動しないようにするため、善玉菌を増やし、短鎖脂肪酸をたくさん出してもらうよう心がけることが大切です。では、善玉菌を増やすには、どの様にすればよいのでしょうか。

まずは善玉菌であるビフィズス菌・乳酸菌・酪酸菌の大好物である、水溶性食物繊維をたくさん摂取するのが良いでしょう。

ぜん動運動と腸活

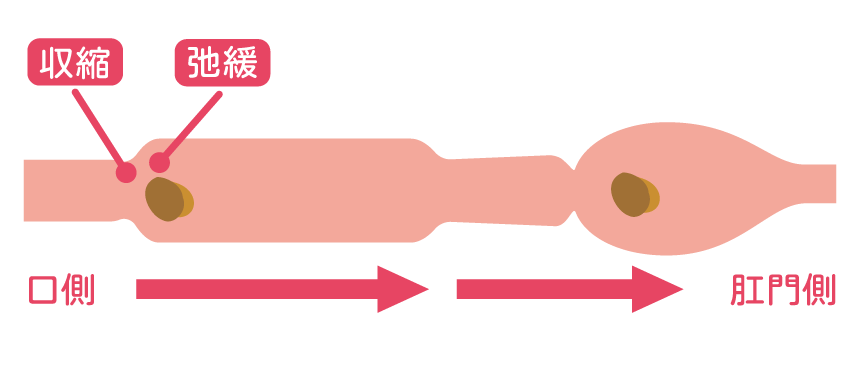

腸のぜん動運動は、入ってきた食べものを分解・消化・吸収し、さらに便を作っていらないものを排出するために欠かせない動きです。

このぜん動運動を活発に行う事は、免疫においても大事なことです。

短鎖脂肪酸の働き

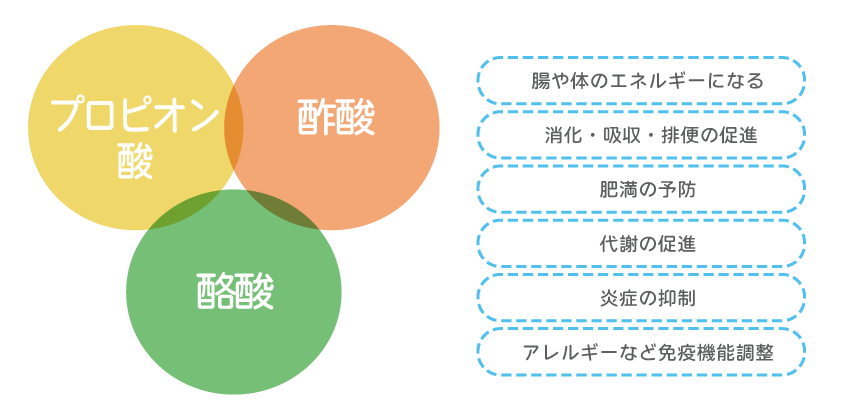

短鎖脂肪酸は、腸の中から全身への影響までを含めて、良い事ばかりをしてくれている、自前の万能薬のような物質です。

この短鎖脂肪酸の働きとしては、まず腸管のエネルギー源となり、腸のぜん動運動を活発にして便秘を予防したり、悪玉菌の働きを抑制したり、代謝の促進、食中毒や感染の予防、肥満や糖尿病の予防などの働きに加え、免疫抗体である『IgA抗体』をつくる手助けもしてくれています。

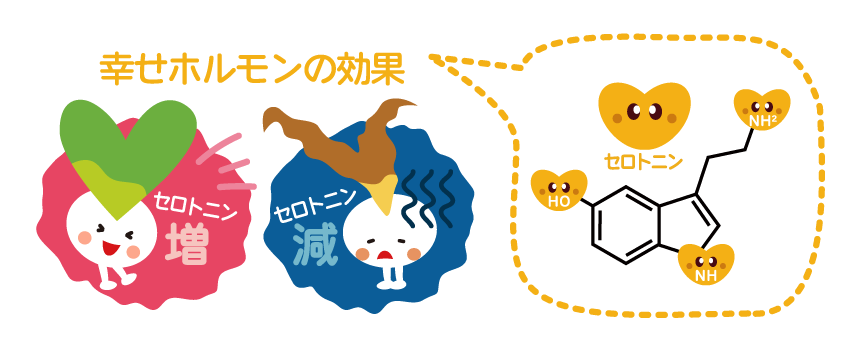

GLP-1というホルモンがつくられインスリンの分泌を増やしてくれることにより、ダイエット効果はもちろん、糖尿病の予防にも繋がります。それ以外にも、最新の研究では、短鎖脂肪酸の産生により悪玉菌が抑えられ、セロトニンなどの「幸せホルモン」が作られ、鬱を予防するなどのメンタルの安定にも寄与することが分かってきました。

パントテン酸

ぜん動運動を食材で改善する方法としては、ビタミンB群の一つであるパントテン酸を含む食物を意識して摂るといいでしょう。

パントテン酸を多く含む食材としては、レバー、鶏のささみ、たまご、魚全般、カリフラワー、ブロッコリー、干しシイタケ、納豆、牛乳、とうがらし、長いもなどにも多く含まれています。このような食材を積極的に食べることで、腸のぜん動運動を活発にすることができます。

また野菜の繊維質を摂ることでも、局所的に腸を刺激して、ぜん動運動が促進されます。

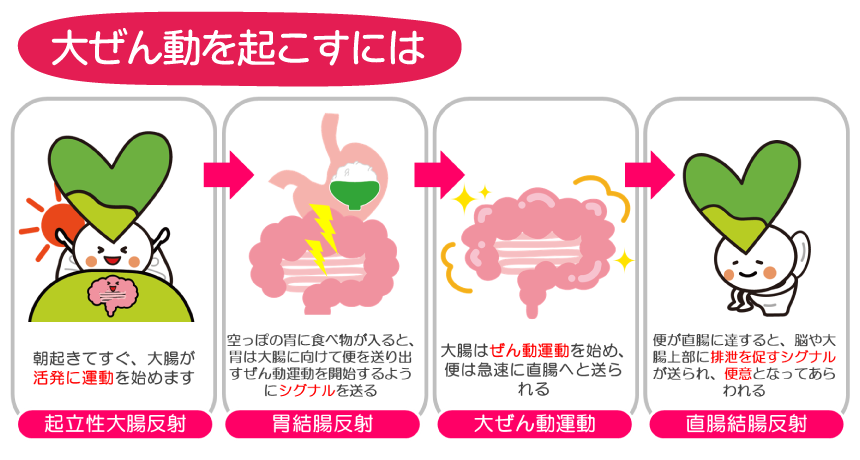

大ぜん動

大ぜん動とは、大腸の動きによって便を体外に排出させるための動きをいい、通常1日に1〜2回起こり、多くは朝食後に起こります。

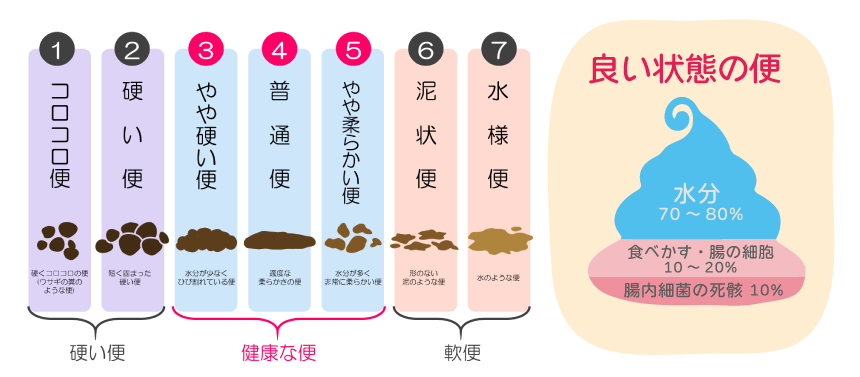

通常のぜん動運動とは違い、直腸内に強く便を押し出し、便意を催させる動きで、早さも通常のぜん動運動の200倍ともいわれています。大ぜん動によって直腸に便が移送され、便意が生じた時に排便を我慢してしまうと、次の大ぜん動までの間に大腸内で水分の吸収が進み、便が硬くなってしまうことがあります。

大ぜん動が起こるには大事な条件があります。胃と小腸が空っぽの状態で、胃に食べ物が入ってきた時に初めて胃・結腸反応という反射反応が起き、大ぜん動が起ります。

大ぜん動が起こる条件である『胃結腸反射』は、胃と小腸が空っぽの状態で、胃に食べ物が入ってきた時に初めて起こるのです。最後に食べてから8時間以上たたないと胃と小腸が空っぽになりません。そのためには、夕食を早めに食べて空腹の時間を作ることが必要です。

また、朝食を抜いている人は大ぜん動が起こり難くなってしまいます。そういう人は、何か少しでもいいので、朝食べることをお勧めします。

便秘の原因と解消方法

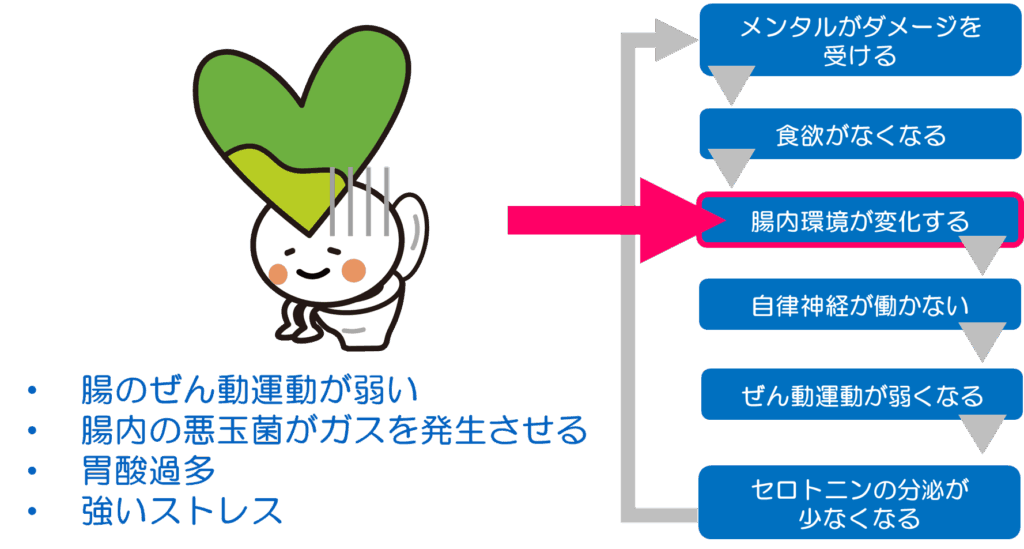

腸が良い状態を保つためには、ぜん動運動が適切に行われている事が重要です。このぜん動運動は、自律神経と深く関わっています。

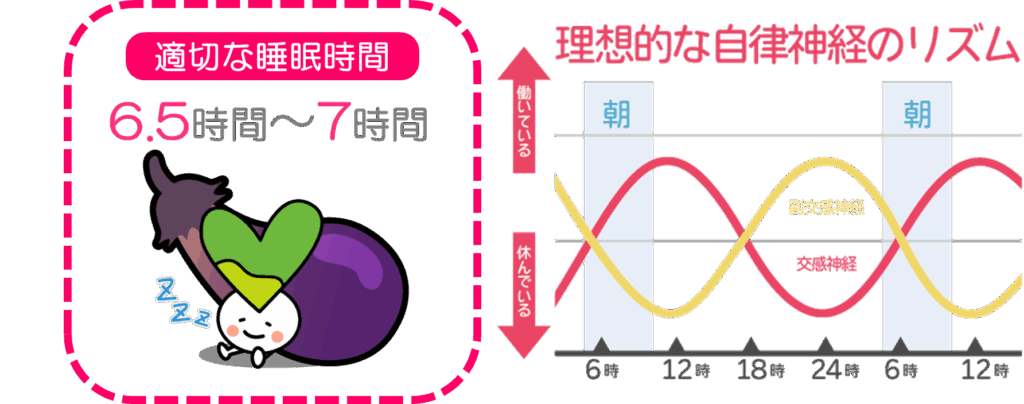

活動神経である『交感神経』が優位な時は、ぜん動運動は停滞しています。一方、リラックス神経である『副交感神経』が優位な時は、ぜん動運動が活発になります。したがって、排便は副交感神経が優位なときに起こりやすく、緊張状態が続き交感神経が優位なままの人は、ぜん動運動が鈍いために便秘になりやすくなります。

自律神経は脳から太い神経が背中にある脊髄を走行し、そこから交感神経と副交感神経は、様々な器官へ分かれて繋がっています。

小腸と大腸にも両方がつながっていて、最終的には腸の中までネットを作り、腸管を包んでいます。

1日の中で、夕方から夜は副交感神経が優位になる時間です。つまり、睡眠中は基本的に副交感神経が優位な状態で、ぜん動運動がしっかり促されて消化吸収のプロセスがどんどん行われ、翌朝の「出す」に繋がるのが、理想的なサイクルです。

自律神経を整える4つのコツ

① 朝日を浴びて深呼吸&軽いエクササイズ

② 朝食をよく噛んで食べる

③ 適温での入浴

④ 夜10時以降は、強い光を浴びないようにする

以上の4つのコツを守って、自律神経を整えて、睡眠負債を減らすことが腸活には大切なことなのです。

浅漬けで野菜を摂ろう

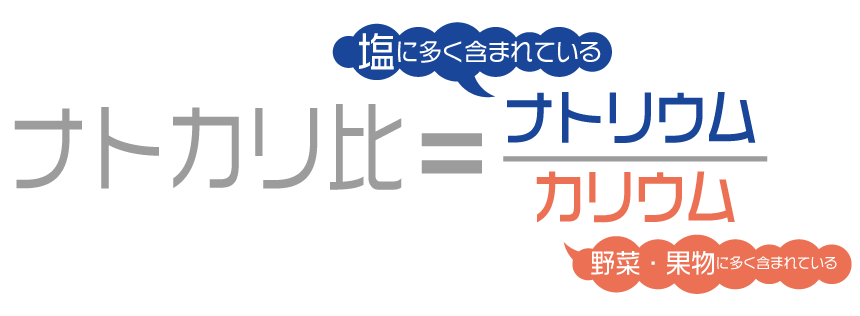

塩分とナトカリ比

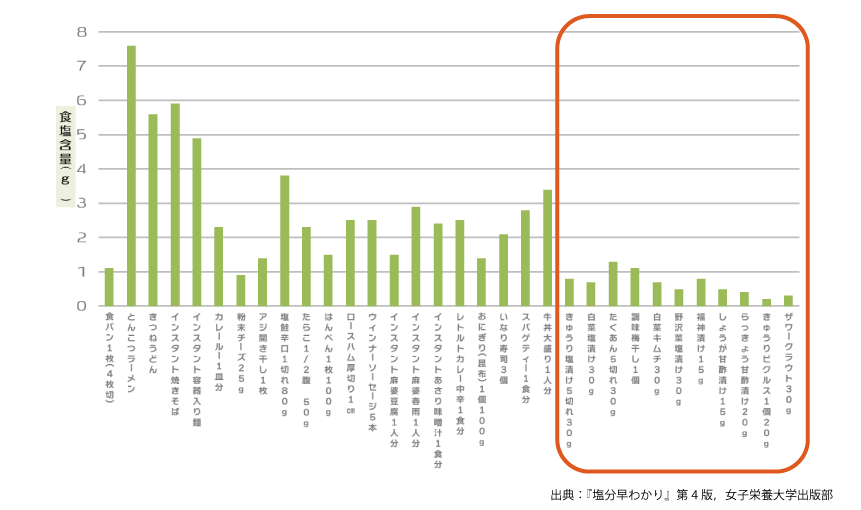

かつての漬物は、保存性を最優先に作られていたので、塩分濃度で言うと10%前後のものが主流で、20%超のものもありました。

しかし、今は多くの日本人は昔ほど塩分を必要としなくなりました。

そして漬物メーカーも研究を重ねて、漬物の低塩化に注力したため、数十年の間に大幅に低塩化することに成功したのです。

現在市販されている漬物の多くは、塩分濃度が2%前後の『浅漬け』を中心に供給するようになったことがその理由のひとつです。

また、冷蔵設備や低温流通が発達したことに加え、製造過程における抗菌加工技術や包装技術が進化したことも関係します。

つまり漬物は、いまやフレッシュでヘルシーな野菜の加工品に生まれ変わったのです。

野菜本来の味や香りが生かされるとともに、色彩も鮮やかになり、野菜本来の栄養成分も豊富に残ります。

私たちが生きていくためには塩は欠かせません。食塩は塩素とナトリウムが結合した「塩化ナトリウム」です。

熱中症や下痢などにより脱水状態になると「低ナトリウム血症」に陥る恐れがあります。

初期は無症状で、中期になると倦怠感や食欲不振、頭痛、吐き気などが現れ、重度になると、筋肉がけいれんし、昏睡状態になり、最悪の場合は死に至ります。

脱水の場合に大量の水を飲むと、体内のナトリウム濃度がますます低下してしまい、かえって危険です。

では、これらの脱水症状が現れた時は、水分と一緒に塩分を取ることが大切です。

塩分は、私たちの生命をつなぐ大事な成分なのです。

漬物の塩分が気になるという場合は、塩分を排出する成分である『カリウム』を意識的に摂る方法があります。

カリウムは人体に必要なミネラルの一種で、ナトリウムと同じく細胞内外の浸透圧を調節するほか、筋肉の収縮や神経の興奮性などに関わっています。

もし大量に摂取しても、健康な人であれば、摂りすぎになる心配はほぼありません。

カリウムの最も重要な役割といえば、ナトリウムを輩出することです。

日本人の成人一日当たりの摂取目標は、男性3000mg以上、女性は2600mg以上(「日本人の食事摂取基準」)。

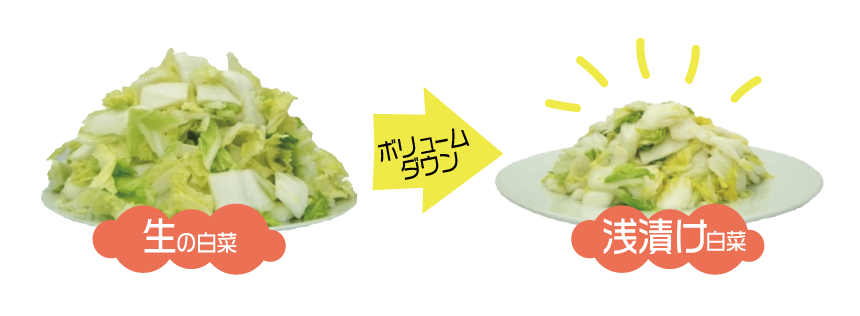

カリウムは海藻類、野菜、果実、豆類、肉や魚介など多くの食品に含まれますが、おすすめは漬物です。

漬物にはカリウム含有量が多く、ぬか漬けにすると生野菜より多くなる場合があります。

さらに、かさが減り、柔らかくなり、あくも抜けるため、野菜をたくさん食べられます。

低塩の漬物で上手にカリウムを摂取しましょう。

浅漬けと発酵の研究については、こちらのページをご覧ください。

◆アキモがつくる野菜の「発酵」

https://akimo.co.jp/about/hakko/

参考文献

川本徹『結局、腸が9割:名医が教える「腸」最強の健康法』東京:アスコム,2022.

「寿命を縮める便秘:専門家警告「万病のもと」」『時事メディカル』2022年4月8日.

田中郁也「腸内細菌が免疫機能を整える?「短鎖脂肪酸」の意外な役割:短鎖脂肪酸とは何か(1)ウイルス・病原菌の侵入を阻止アレルギー予防にも」『朝日新聞Reライフ.net』<連載> 腸サイエンスの時代 , 2021年6月18日 .

松井輝明監修「腸内細菌にもエサが必要?! 大切な食物繊維」『朝日新聞Reライフ.net』<連載> 腸のことを理解しよう6,2019年4月17日.