アキモがつくる野菜の「発酵」

野菜でお客様の健康的で豊かな食生活に貢献

白菜漬

浅漬製造開始の1971年以来ずっと製造し続け、お客様に長年愛されるロングセラー商品です。土からこだわり育てた白菜を、天日塩を使用し漬け込み、素材の美味しさそのままに飽きのこない味に仕上げました。アキモの白菜漬は植物由来の乳酸菌が生きている「発酵浅漬」です。

おいしい発酵白菜漬けの製造工程

1. 洗浄

厳選された新鮮国産白菜を野菜に住む植物由来の乳酸菌を大切にし優しく丁寧に洗浄します。

2. 下漬け

国産塩を使用し植物由来の乳酸菌が働きやすい環境を作るためにじっくりと下漬けします。

3. 天地返し

植物由来の乳酸菌がさらに働きやすく白菜全体に行きわたるよう天地返しをします。

4. 包装

手作業でひとつひとつ姿・かたちを整え計量し丁寧に包装します。

製品の完成です

低温環境下で生きる植物由来の乳酸菌はそのまま増え続けゆっくりと「発酵」が進んでいきます。

「さわやか発酵」マーク

「さわやか発酵」について

生きた植物由来の乳酸菌からつくられる発酵浅漬けのさわやかな美味しさをアキモでは「さわやか発酵」と呼び、製品にこのマークをつけています。

発酵の基礎研究

【プレスリリース】「浅漬け」は昔ながらの漬物と同じ発酵過程を経る『発酵食品』であることを 研究成果として発表

お店で、ご家庭の冷蔵庫で、低温環境下で増え続ける乳酸菌

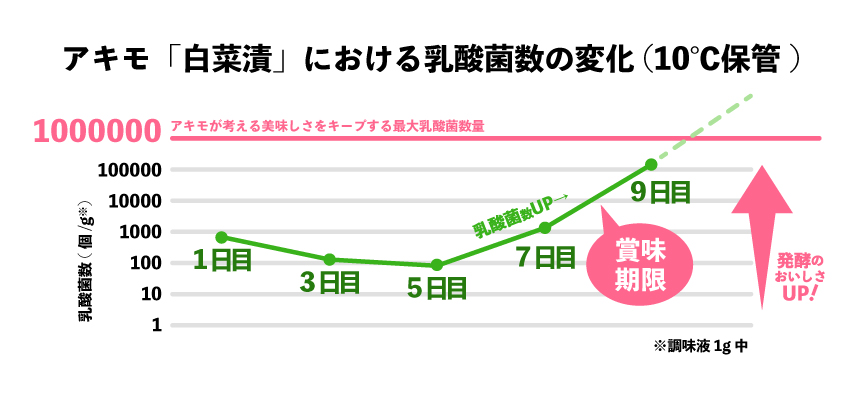

冷蔵庫保管中のアキモ『白菜漬』に含まれる乳酸菌数を計測したところ、緩やかに乳酸菌が増殖することを確認できました。乳酸菌が増えることで、乳酸発酵にしか作り出すことができない美味しさがUP!します。

賞味期限は一番美味しくいただける乳酸菌量で設定

アキモでは低温環境下で美味しいをキープする最大乳酸菌量を100万個/gとしています。なぜなら、これ以上乳酸菌が増えると酸味が増して食味や風味を損なう懸念があるからです。この100万個/gに到達しないギリギリの値から「賞味期限」を設定しています。

宇都宮愉快ロゴ「発酵で愉快だ宇都宮」

栃木県宇都宮市で事業を展開するアキモは、2019年7月に宇都宮愉快ロゴ「発酵で愉快だ宇都宮」を取得しました

乳酸発酵野菜

国産野菜使用、食品添加物無添加※1の食品素材

※1乳酸発酵野菜トマト液は除く

※2 乳酸菌は、発酵終了後に加熱殺菌処理をしていますので安心してお使いいただけます。

乳酸発酵野菜「ロアレ」

野菜をフルーティーでさわやかな風味にしてくれる-ロアレ乳酸菌-

*ロアレ乳酸菌は殺菌乳酸菌です。

1960年の創業以来ずっと漬物製造・研究を通して乳酸菌を扱ってきたアキモが、漬物だけでなく多様な食品で野菜を美味しく楽しめることを目指し、たくさんの乳酸菌の中から、野菜をフルーティーでさわやかな風味にしてくれる植物由来の乳酸菌を独自に選定しました。

乳酸発酵野菜の特徴1

野菜臭さを低減

野菜には、独特のクセ(臭い)があります。野菜が苦手な方の理由には、その野菜独特のクセ(臭い)が原因であることも多いようです。乳酸発酵野菜は、乳酸発酵により独特のクセ(臭い)が低減され、フルーティーでさわやかな風味が特徴の“食べやすい野菜”を目指した食品素材となっています。

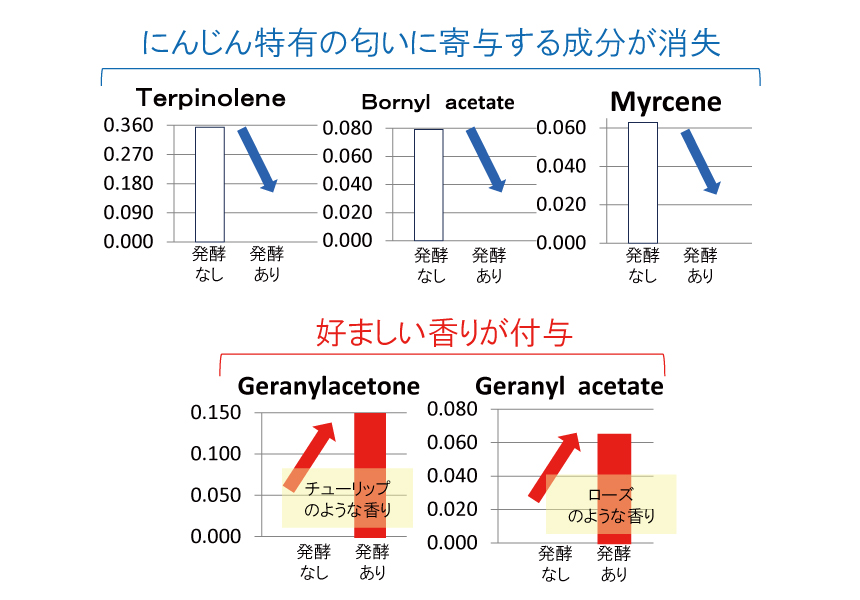

香味改善(例)乳酸発酵野菜にんじんピューレ

ペースト状にしたにんじん原料を直接ロアレ乳酸菌(植物性乳酸菌)で乳酸発酵させたところ、にんじん特有の匂いに寄与する成分(『[食べ物]香り百科事典』より)のうち「Terpinolene」「Bornyl acetate」「Myrcene」は消失し、新たにチューリップやローズ様の香り成分が生成され、好ましい香りが付与されていす。独特のクセ(臭い)が低減され、乳酸発酵由来のフルーティーでさわやかな風味が特徴の乳酸発酵野菜にんじんピューレとなりました。

乳酸発酵野菜の特徴2

パンにおける食感の改善

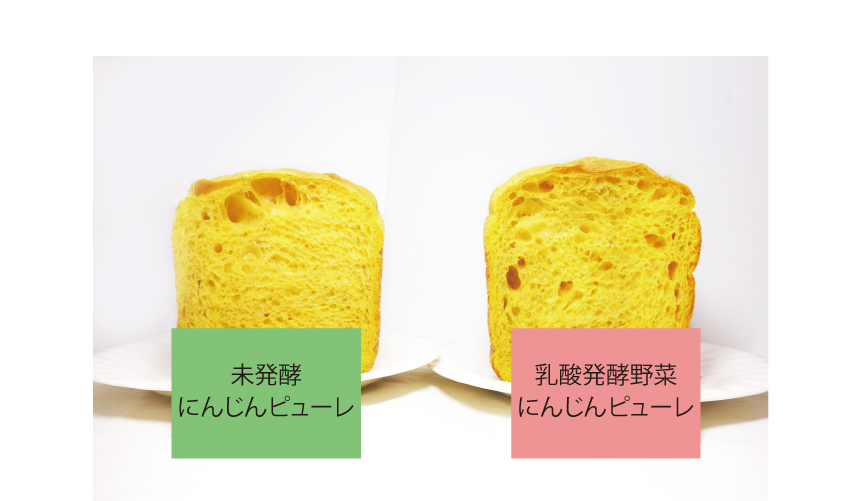

一般的に “混ぜものをしたパン生地は膨らみにくい”という課題があるようですが、乳酸発酵野菜を使用した場合には、膨らみが十分に担保されることが分かりました。乳酸発酵野菜で、ぜひ、野菜とロアレ乳酸菌(植物性乳酸菌)を訴求した高付加価値商品づくりにお役立てください。

パンの物性改善 (例)乳酸発酵野菜ピューレ使用の「にんじんパン」

乳酸発酵野菜にんじんピューレを使用した食パンは、未発酵にんじんピューレを使用した食パンよりも食感が良く美味しい。

右)乳酸発酵野菜「にんじんパン」:甘味、うま味があり、もちもちしていて弾力がある。

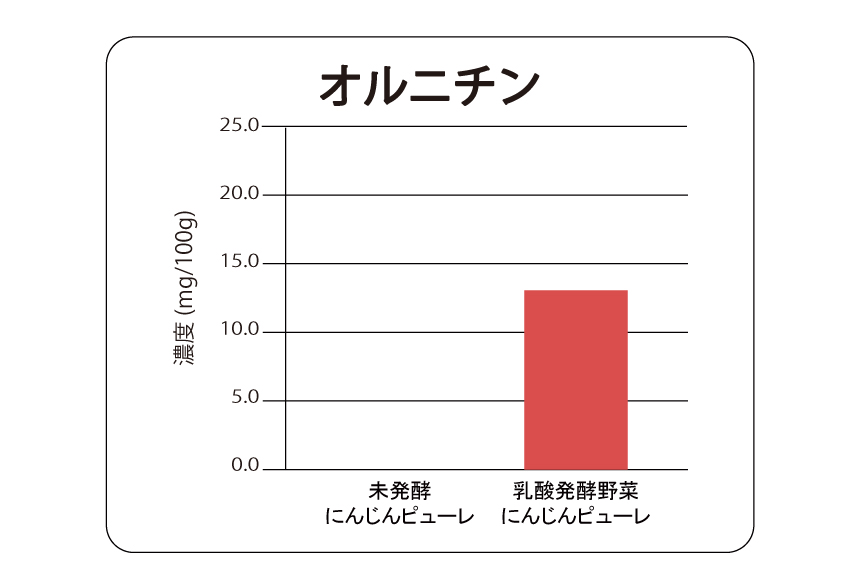

乳酸発酵野菜の特徴3

アミノ酸の生成

アミノ酸分析(例)乳酸発酵野菜にんじんピューレ

ペースト状(ピューレ状)にした原料野菜を直接ロアレ乳酸菌(植物性乳酸菌)で乳酸発酵させる過程で、アミノ酸の一種である「オルニチン」が生成されることがわかりました。

乳酸発酵野菜ピューレ

発酵の豆知識

醤油

醤油の起源は中国や東南アジアといわれますが、そのルーツは肉や魚や野菜に塩を混ぜた保存食「醤」(ひしお)にあります。大豆、小麦、麹菌、食塩で製造される醤油には濃口醤油、淡口醤油、溜醤油、再仕込み醤油、白醤油などがあり、種類、製造方式、等級などで分類されています。

味噌

味噌は古代中国で生まれ、醤油のルーツと同じ、肉や魚に塩を混ぜて発酵させた「醤」(ひしお)や、大豆に塩を加え発酵させた「?」(くき)が始まりとされています。大豆に米や麦などの麹を加え発酵・熟成させてつくられる味噌は、麹の原料の違いにより米味噌、麦味噌、豆味噌、調合味噌(あわせ味噌)に分けられます。

納豆

「納豆」という名前は、大豆を藁苞(わらづと)で包んでつくられていたことから、藁苞に「おさめた豆」が由来とされています。主原料の大豆に含まれるタンパク質やイソフラボン、マグネシウム、カリウムなどのミネラル、そしてビタミン類が豊富な食品です。

発酵食品製造に欠かせないのが微生物の働きです。日本の伝統的発酵食品をつくる際に活躍する代表的な微生物を見ていきましょう。

乳酸菌

食品に含まれる糖を栄養源にし、乳酸をつくります。漬物や醤油、味噌など植物性食品に住み着く乳酸菌を植物由来乳酸菌、ヨーグルトやチーズなどの動物性食品に住み着く乳酸菌を動物由来乳酸菌といいます。近年では、腸管免疫に働きかけ、免疫力を高めるとする研究も進んでいます。

麹菌

加熱した穀物に繁殖するカビの一種であり、日本酒や醤油、味噌など和食文化に欠かせない食品づくりに用いられます。糖分やアミノ酸をつくることにより、食品に甘みとうま味をプラスします。

酵母菌

野菜の表面、空気中、土壌など自然界のあらゆる場所に生息しています。発酵の過程で糖を分解し、二酸化炭素とアルコールを出す性質があります。

納豆菌

納豆をつくる際に欠かせない、稲わらに生息する細菌です。加熱した大豆に納豆菌を加えて発酵させると、タンパク質を分解しアミノ酸を生成してくれます。

参考文献:小泉武夫,金内誠,舘野真知子監修『すべてがわかる!「発酵食品」事典』東京:世界文化社,2013.